- Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft, Natur und Ernährung

- Schloss Ebenrain

- Geschichte Schloss Ebenrain

- Baugeschichte

Baugeschichte

Über die Erbauung des Ebenrains sind wir schlecht informiert, da der Bauherr im Unterschied zum Bau des Rollerhofs in Basel offensichtlich kein Rechnungsbuch führte oder dieses wegen der hohen Ausgaben vernichtete. Wir wissen nur, dass das Bauholz aus dem Diegterwald stammte.

Die Pläne für den Landsitz entwarf der Basler Barockarchitekt Samuel Werenfeld (1720- 1800), der sie 1774 signierte und datierte. Baumeister und Bauleiter am Ort war der Basler Baumeister Daniel Büchel (1726-1786). Den Baubeginn hält auch ein Stein im Kellergewölbe mit der Jahreszahl 1774 und den Initialen MB (Martin Bachofen) fest. Die in den Erinnerungen des Enkels J.J. Bachofen-Merian erwähnte Jahreszahl 1776 dürfte das Ende der Bauzeit bezeichnen.

Den umfangreichen Barockgarten im Norden und Süden entwarf der bekannte Berner Architekt Niklaus Sprüngli (1725-1802), von dem sich der Entwurf für den Terrassengarten im Norden erhalten hat. Ansichten von 1785 zeigen, dass Landsitz und Garten weitgehend nach den Entwürfen erbaut und angelegt worden sind. Dank J.J. Bachofen wissen wir, dass Martin Bachofen zuerst die Absicht hatte, ein ganz einfaches Haus zu errichten, schliesslich aber ein Landgut von grossem Luxus mit Kosten von etwa 100'000 Pfund erbaut hatte.

Noch unter Martin Bachofen-Heitz wurde kurz vor 1805 die barocke Gartenanlage auf der Südseite in einen englischen Garten umgewandelt - mit Ausnahme der Baumallee in der Mittelachse. Vor 1821, d. h. noch unter Bachofen, oder erst unter Ryhiner nach 1817 wurde auch der Nordgarten aus Kostengründen und wegen des Zeitgeschmacks in einen englischen Park umgewandelt. Die Gebäudegruppe bestand von Anfang an aus dem Hauptbau und den beiden den Hof frankierenden Ökonomiegebäuden mit Gärtner- und Lehenwohnung sowie der Orangerie im Westen und einer Scheune bei der westlichen Einfahrt. Durch die Umgestaltung des Nordgartens lagen nun die Zufahrtswege nicht mehr am Rande, sondern im Garten selbst. Grössere Änderungen an Bauten und Gartenanlagen nahm nach 1872 der Besitzer Albert Hübner vor. Der Hauptbau erhielt ein Schieferdach, ein Glasvordach über dem Eingang und eine gusseiserne Glasveranda auf der Nordseite.

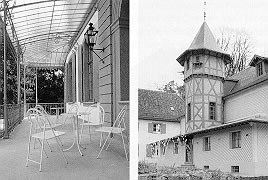

Links die gusseiserne Veranda auf der Nordseite rechts die Orangerie mit dem Taubenturm, beide nach 1872

Links die gusseiserne Veranda auf der Nordseite rechts die Orangerie mit dem Taubenturm, beide nach 1872In die Mitte des Innenhofs stellte man einen Brunnen. Die Orangerie wurde vergrössert und erhielt einen Taubenturm. in die Bekrönungen der Gittertore setzte Hübner seine Initialen AH. Auf diese Weise wurde aus dem barocken Palais oder Landhaus eine Villa. Die beigen Farbtöne am Äusseren und die Innenausstattung mit verschiedenfarbigen Holzmaserierungen betonten die neue Stimmung und den neuen Geschmack der bürgerlichen Romantik.

Hübners grösste Leistungen waren die Vergrösserung des Parks im Osten durch den Kauf einer Parzelle und die Umwandlung des Parks durch den Pariser Landschaftsarchitekten Edouard André (1840-1911). Damals entstanden wohl das Pförtnerhaus, die Fasanerie, der Pavilion auf der Insel, die Gewächshäuser und Volieren (bis auf das Pförtnerhaus alle abgebrochen).

Eine Art Rebarockisierung fand unter Vizeadmiral Touchard zu Beginn des 20. Jahrhunderts statt. Damals erhielt die Gebäudegruppe aussen und innen einen blaugrauen Anstrich. Zwischen 1934 und 1942 erfolgte unter Rudolf Staechelin-Finkbeiner eine umfassende bauliche Sanierung - allerdings ohne wesentliche architektonische Änderungen.

Als der Kanton Basel-Landschaft den Ebenrain 1951 erwarb, beschränkte er sich vorerst auf eine stilgerechte Möblierung des Innern. 1986 bis 1989 fand unter der Leitung des Architekten Hans Roduner, des kantonalen Denkmalpflegers Hans-Rudolf Heyer und des Bundesexperten Hermann von Fischer eine umfassende Aussen- und Innenrenovation des Hauptgebäudes statt. Im Vordergrund standen dabei die vollständige Innen- und Aussenrestaurierung des Herrschaftshauses, der Einbau eines rollstuhlgängigen Aufzugs vom Keller bis ins Dachgeschoss, eine teilweise Unterkellerung des Herrschaftshauses neben dem bestehenden Gewölbekeller, der Ausbau des Dachgeschosses zu einem grossen Ausstellungsraum, die Aussenrestaurierung der Flügelbauten und der Orangerie und die Wiederherstellung der Nahumgebung des Schlosses.

Das ausgebaute Dachgeschoss als Ausstellungsraum mit Galerie

Das ausgebaute Dachgeschoss als Ausstellungsraum mit Galerie