- Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft, Natur und Ernährung

- Schloss Ebenrain

- Geschichte Schloss Ebenrain

- Inneres

Inneres

Da das Landhaus im Unterschied zu einem dreigeschossigen Stadtpalais nur zweigeschossig ist, befindet sich die Beletage im Erdgeschoss; die quadrierten Ecklisenen erinnern aussen an das Sockelgeschoss. Der rundbogige Eingang der Mittelachse führt vom Hof aus direkt ins Vestibül, in das die Treppe einbezogen ist. Im Erdgeschoss befinden sich als Enfilade die Geselischafts- und Repräsentationsräume und im Obergeschoss die Privaträume mit den Schlafzimmern. Die Wände des Vestibüls, der Treppe und des oberen Ganges sind mittels einer weissen Rahmenarchitektur gegliedert und in einer blaugrauen Steinimitation gestrichen. Der Boden des Vestibüls und der Gänge ist mit diagonal verlegten grauen und roten Steinplatten bedeckt. Die Konsole unter dem Spiegelaufsatz an der rechten Wand stammt aus dem Schloss Jegenstorf bei Bern. An der linken Wand hängt unter der Treppe ein kleines Aquarell mit der Darstellung des barocken Landsitzes, umgeben von den Gärten bis hin zu den Jurabergen. Beim Eingang in den Garten- und Festsaal hängt ein Bild aus der Gemäldesammlung des Erbauers Martin Bachofen. Dargestellt ist eine italienische Landschaft, gemalt von den holländischen Malern Jan und Andries Both, 17. Jahrhundert.

Der Garten- oder Festsaal, unter Hübner grosser Salon genannt, besitzt seit 1989 wieder einen schachbrettartig verlegten Steinboden mit schwarzen und weissen Platten und einem Randfries, wie er auf einem Plan von 1774 erkennbar ist. An die Doppelfunktion des Raumes als Garten- und Festsaal erinnern die in Grindelwaldner Marmor gehauenen schwarzen Rahmungen des Wandbrunnens rechts und des Cheminées links. Eine vornehm zurückhaltende Gliederung mit Lisenen, Eierstabdekor und Pfeifenkonsolen mit Girlanden schmückt die Wände. Über den Eingängen finden sich anstelle der üblichen Supraporten Profilköpfe von Männern und Frauen in römisch-antiker Art mit Blumengirlanden. In den vier Reliefs über dem Cheminée, dem Wandbrunnen und beidseits des Haupteingangs erkennt man die Embleme des Fischfangs, der Gärtnerei, der lmkerei und der Jagd. An den Wänden hängen die beiden Porträts des Bauherrn und seiner Frau, Martin und Margaretha Bachofen-Heitz, 1768 gemalt vom Basler Barockmaler Joseph Esperlin (1707-1775), nach den Originalen des damals in Paris tätigen schwedischen Porträtmalers Alexander Roslin (1718-1793). Vom Gartensaal aus erreicht man rechts das Vorzimmer, später Ess- oder Speisezimmer, wo die Hohlkehie der Stuckdecke mit den Eckkartuschen noch an die Rokokodekoration erinnert. In der Ecke steht ein einfacher, weisser Kachelofen, der erst nach 191 5 eingebaut worden ist. An der Wand ein Bild aus der Gemäldesammlung Bachofens mit der Darstellung einer Gesellschaft im Gasthaus, gemalt von Georg Melchior Kraus (1737-1806). Das grössere Bild mit der Venus in der Schmiede des Vulkan stammt vom Basler Barockmaler Johann Rudolf Huber (1668-1748), 18. Jahrhundert.

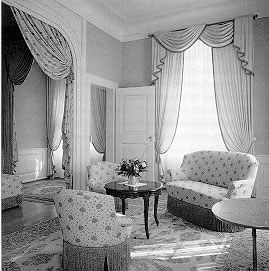

Vom Esszimmer gelangt man durchs Office in die Küche, wo der alte Herd als Attrappe für den elektrischen Herd dient. Links des Festsaals liegt das zweite Vorzimmer, später kleiner Salon genannt, mit Stuckdecke, weissem Cheminéerahmen mit Spiegelaufsatz und neubarocker Kommode aus der Zeit von Hübner um 1872. An den Wänden hängen zwei Bilder von Ferdinand Hodler (1853-1918), "Mädchenstudie zu "Der Auserwählte" und "Die Empfindung" (aus der ehemaligen Hodier-Sammlung der Familie Stoll aus Basel), und eine Pendule von Jaquet Droz aus La Chaux-de-Fonds, um 1770 (aus der Sammlung Nathan, Basel). Die anschliessende Bibliothek ist zur Künstlergarderobe umgebaut. Das Eckzimmer war das Herrenzimmer, heute Künstierzimmer mit einer Büste des Vizeadmirals Pierre Touchard (1810-1879), Vater von Charies Philippe Touchard, von Théodore Coinchon 1880. Vom Vestibül aus erreicht man unter der Haupttreppe über einen neuen Zugang den Keller. 1989 wurde der Gewölbekeller der Nordseite mit Office, WC-Anlagen und Foyer erweitert. Im Gewölbescheitel finden wir in der Mitte die Jahreszahl 1774 und die Initialen MB (Martin Bachofen).

Die vom Vestibül ins Obergeschoss führende dreiläufige Treppe beginnt mit einem Antrittspfosten mit Kannelüren, Voluten und Pfeifenkapitell sowie Vasenaufsatz. Das eichene Geländer mit den schräg profilierten Balustern mit Akanthus war ursprünglich marmoriert, d. h. farblich gefasst. An den Wänden im oberen weiträumigen Vestibül hängen vier runde Landschaftsbilder von Arnold Jenny (1831-1881) aus dem 1981 abgebrochenen Kurhaus Langenbruck. Im Obergeschoss finden wir die gleiche Anordnung der Zimmer wie im Erdgeschoss. Aufgrund eines Planes von 1915 dürfen wir annehmen, dass seit Hübner nahezu alle Räume als Schlafzimmer mit Alkoven dienten, wobei der Besitzer und seine Frau vermutlich im grossen Zimmer oberhalb des Festsaales schliefen.

Entsprechend der barocken Sitte darf man annehmen, dass im 18. Jahrhundert das grosse Zimmer in der Mitte als Vorzimmer zu den frankierenden Schlafzimmern rechts der Dame und links des Herrn diente. Später, d. h. nach etwa 1900, nannte man es Musikzimmer. 1989 wurde seine Wandgliederung aufgrund spärlicher Fragmente rekonstruiert. Man darf annehmen, dass im 18. Jahrhundert nur Stuckreliefs mit Emblemen, heute als Musikembleme rekonstruiert, bestanden. Um 1850 entstanden zusätzlich zum Stuck Dekorationsmalereien mit roten Panneaus, den Musen und Flussgöttern in den Abschrägungen. Unter Hübner wurden der Stuck entfernt und die Wände mit Stoff bespannt. Einzig das Cheminée stammt aus der Zeit Bachofens und ist wie im Erdgeschoss aus schwarzem Grindelwaldner Marmor. Zwei gleich grosse Zimmer mit hohen vasenbekrönten Kachelöfen frankieren das Musikzimmer. Das heutige Sitzungszimmer rechts war früher in Schlafzimmer, Boudoir und Alkoven unterteilt, also ein Damenschlafzimmer. Links befand sich das Herrenschlafzimmer, das bis 1989 in zwei Zimmer unterteilt war. In der Mitte stehen sechs Fauteuils aus der Erbauungszeit mit Gobelins, die Fabeln von Lafontaine darstellen.

Südlich des Herrenschlafzimmers befanden sich zwei kleinere Schlafzimmer mit aneinanderstossenden Alkoven. Das einzige Schlafzimmer mit Alkoven hat sich an der Südostecke erhalten. Es wird "Marie-Antoinette-Zimmer" genannt. Hier soll Johann Rudolf Ryhiner-Streckeisen seinem Leben mit einem Pistolenschuss ein Ende bereitet haben. Der grosse Estrich mit den Diensten- und Mägdekammern wurde 1989 ausgeräumt und zu einem grossen Dachraum für Ausstellungen, Vorträge und andere Anlässe umgestaltet.

Vestibül

Vestibül Marie-Antoinette-Zimmer

Marie-Antoinette-Zimmer

Garten- oder Festsaal

Garten- oder Festsaal