- Motorfahrzeug-Prüfstation

- Fahrzeugprüfung

Fahrzeugprüfung

Informationen über die verschiedenen Arten von Fahrzeugprüfungen und die Prüfintervalle. Auch einige technische Fragen werden hier beantwortet.Was wir prüfen

Wir führen die vorgeschriebenen Fahrzeugprüfungen durch. Dazu gehören zum Beispiel die periodischen Prüfungen oder die Prüfungen vor der Zulassung. Ausserordentliche Prüfungen sind erforderlich, wenn sich am Fahrzeug etwas ändert.

Die Gebühren für die einzelnen Prüfungen finden Sie in der Gebührentabelle.

Zulassungsprüfung

Für neue Fahrzeuge gibt es verschiedene Verfahren. Diese sind in der „Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge” (VTS) festgelegt.

Selbstabnahme

Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, kann der Markenvertreter die Prüfung vor der Zulassung durchführen. Dazu ermächtigen wir Betriebe (Liste). Diese Betriebe dürfen auch Zugvorrichtungen prüfen und Betriebssicherheitsbestätigungen für den Erhalt von Exportkontrollschildern ausstellen. Als Markenvertreter muss man vom Importeur der Fahrzeugmarke autorisiert sein und einen Kurs zur Selbstabnahme absolvieren.

Import

Es kann sich um neue oder gebrauchte Fahrzeuge handeln, die noch nie in der Schweiz immatrikuliert waren. Das Verfahren kann recht kompliziert sein, da Sie die Rolle des Importeurs übernehmen. Wir haben einige Hilfsmittel, die Ihnen weiterhelfen werden. Sie finden eine Aufstellung im Bereich Import.

Periodische Fahrzeugprüfung

Die gesetzliche Grundlage für die "Nachprüfung" ist in der "Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge" (VTS) geregelt.

Sie erhalten ein Aufgebot, wenn die Prüfung Ihres Fahrzeugs fällig wird. Alternativ können Sie selbstständig einen Termin mit unserem Anmeldeformular vereinbaren.

Alle relevanten Informationen zu Vorbereitung, Ladung und benötigten Unterlagen finden Sie in der Einladung zur Fahrzeugprüfung.

Prüfungsumfang

Die periodische Fahrzeugkontrolle umfasst folgende Hauptbereiche

- Verkehrssicherheit

- Vorschriftskonformität

- Umweltverträglichkeit

Grundlage ist der Standard im asaQSS.

Notwendige Unterlagen

- Fahrzeugausweis (inkl. Anhänge im Original) – ohne ihn kann die Prüfung nicht abgeschlossen werden

- Bei abgeänderten Fahrzeugen: Nachweisdokumente (z. B. Zulassungspapiere für Schalldämpfer).

Vorbereitung des Fahrzeugs

- Kontrolle und Reparaturen: Alle Mängel vor der Prüfung beheben (keine provisorischen Reparaturen).

- Reinigung: Radkästen, Fahrgestell und Antriebsstrang müssen sauber sein.

- Ausrüstung: Fahrzeug vollständig ausstatten; Fahrgestellnummer und Herstellerschilder müssen lesbar sein.

- Kein frischer Unterbodenschutz auftragen.

Beladung von Nutzfahrzeugen

Für eine realistische Bremsprüfung sind folgende Mindestbeladungen erforderlich:

- Lieferwagen: 50 % der Nutzlast

- Lastwagen/Sattelschlepper: 80 % der Nutzlast

- Anhänger: 80 % der Nutzlast

Sicherheitshinweis: Die Ladung muss für Fahr- und Bremsproben sorgfältig gesichert sein. Schäden durch ungesicherte Ladung übernimmt die MFP nicht.

Hinweise zum Termin

- Erscheinen Sie 5 Minuten vor dem Termin.

- Bei einer Verspätung von mehr als 5 Minuten kann die Prüfung nicht durchgeführt werden, und die Gebühren sind vollständig zu zahlen.

- Auch bei unentschuldigtem Fernbleiben wird die Prüfungsgebühr berechnet.

Ausserordentliche Fahrzeugprüfung

Gemäss Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS), Art. 34 gibt es drei Situationen, die eine ausserordentliche Fahrzeugprüfung erforderlich machen können.

1. Unfall oder Polizeikontrolle

Fahrzeuge mit:

- Schweren Beschädigungen nach einem Unfall oder

- Erheblichen Mängeln festgestellt bei einer Polizeikontrolle,

müssen nachgeprüft werden. Die Polizei meldet solche Fälle der Zulassungsbehörde, die ein Aufgebot zur Überprüfung der Reparatur versendet.

2. Technische Änderungen

Änderungen am Fahrzeug sind gemäss Seite 4 des Fahrzeugausweises der Zulassungsbehörde unverzüglich zu melden und nachzuprüfen.

Beispiele für meldepflichtige Änderungen (nicht abschliessend):

- Änderung der Fahrzeugeinteilung

- Änderung von Abmessungen, Achsabstand, Spurweite oder Gewichten

- Eingriffe, die Abgas- oder Geräuschemissionen beeinflussen

- Änderungen an der Kraftübertragung, Lenkanlage oder Bremsanlage

- Verwendung von nicht genehmigten Rädern

- Einbau einer Anhängevorrichtung

- Weitere wesentliche Änderungen

Hinweis: Weitere Details zu meldepflichtigen Änderungen finden Sie im Bereich "FAQ – Änderungen an Fahrzeugen".

3. Anpassung eines Fahrzeugs an eine körperlich behinderte Person

Anpassungen an die Bedürfnisse einer körperlich behinderten Person müssen:

- Nach einer Bedarfs- und Eignungsprüfung festgelegt werden.

- In den Fahrzeugausweis eingetragen werden.

Nachkontrolle

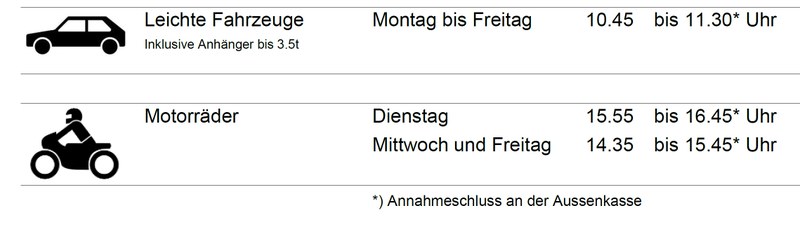

Nachkontrollzeiten auf dem Prüfbescheid

Nachkontrollzeiten auf dem PrüfbescheidIn der Nachkontrolle werden die bei der vorherigen Prüfung erkannten Mängel auf ihre Behebung überprüft.

Wichtige Unterlagen:

- Fahrzeugausweis (Original)

- Prüfbescheid

Ohne diese Unterlagen ist keine Nachkontrolle möglich!

Vorgehen bei der "Nachkontrolle"

- Die Mängel sind auf dem Prüfbescheid durch angekreuzte Kästchen markiert.

- Nicht angekreuzte Kästchen enthalten Festhaltungen und Hinweise.

- Beanstandete Fahrzeuge können ohne Voranmeldung zu den auf dem Prüfbescheid angegebenen Zeiten zur Nachprüfung gebracht werden.

Frist:

- Die Nachkontrolle muss innerhalb eines Monats ab dem ersten Prüfdatum erfolgen.

- Falls andere Fristen angegeben wurden, gelten diese.

Vorgehen bei "Kleinmängeln"

Informationen im Prüfbescheid:

- Der Prüfbescheid gibt an, ob die Mängel mit einer Kleinmängelbehebung erledigt werden können.

- Der Prüfbescheid enthält einen Talon, der nach der Reparatur vollständig ausgefüllt werden muss.

Vorgehen:

- Reparatur durch eine Markenvertretung oder eine Werkstatt mit CH-Händlerschild durchführen lassen.

- Die folgenden Unterlagen per Post einreichen:

- Prüfbescheid mit vollständig ausgefülltem Talon

- Fahrzeugausweis (Original)

Alternative:

- Für eine sofortige, gebührenpflichtige Nachprüfung können Sie mit dem Fahrzeug direkt zur Prüfung kommen. Die Prüfzeiten sind weiter oben im Dokument angegeben.

Frist:

- Die Kleinmängel müssen innerhalb eines Monats ab dem ersten Prüfdatum behoben sein.

Vorgehen bei "Neuanmeldungen"

- Auf dem Prüfbescheid finden Sie die Kontaktdaten unserer Disposition.

- Innerhalb von 5 Arbeitstagen müssen Sie mit der Disposition Kontakt aufnehmen und einen neuen Termin vereinbaren.

- Wenn kein Termin bezogen wird, erhalten Sie automatisch einen nicht verschiebbaren Termin.

Disposition Fahrzeugprüfung

T +41 61 416 46 66 mfp.dispo@bl.ch

FAQ - Fahrzeugtechnik

Hier finden Sie Informationen zu häufig gestellten Fragen zu Vorschriften bezüglich Fahrzeugtechnik.

Anhängerbetrieb

Maximale Anhängelast

- Die maximal zulässige Anhängelast eines Zugfahrzeugs ist im Fahrzeugausweis, Feld 31 ("Anhängelast") eingetragen.

- Kein Eintrag? Dann darf kein Anhänger mitgeführt werden.

- Die Anhängelast wird vom Fahrzeugimporteur bzw. Fahrzeughersteller festgelegt.

Anhängergewicht

- Wenn die Anhängelast eines Fahrzeugs 1200 kg beträgt, darf das Betriebsgewicht des Anhängers nicht mehr als 1200 kg betragen.

- Es ist zulässig, einen Anhänger mit einer höheren Garantie (laut Fahrzeugausweis) zu ziehen, solange das Betriebsgewicht die Anhängelast nicht überschreitet.

- Besonderheit in der Schweiz: Es ist erlaubt, dass das Zugfahrzeug nur das Betriebsgewicht des Anhängers abdecken muss.

Spezielle Fälle

Beschränktes Gesamtzuggewicht

- Das Gesamtzuggewicht ist das Betriebsgewicht des Zugfahrzeugs + Betriebsgewicht des Anhängers.

- Dieser Wert ist im Fahrzeugausweis, Feld 35 ("Gewicht des Zuges") angegeben.

- Wenn die Gewichte Fahrzeuge addiert höher sind als das Gesamtzuggewicht, muss Gewicht eingespart werden, egal wo.

Erhöhte Garantien mit Ziffer 239

- Im Ausweis steht die Ziffer 239 mit abweichenden Garantien als auf dem Herstellerschild.

- Die Stützlast wird zum Anhänger und zum Zugfahrzeug gerechnet. Mit dieser Ziffer, wird dieser Umstand kompensiert.

- Die Abweichenden Gewichte haben nur Gültigkeit im Anhängerbetrieb.

Stützlast

- Die maximale Stützlast des Zugfahrzeugs ist im Fahrzeugausweis, Feld 14 ("Verfügungen der Behörde") eingetragen.

Elektro-Roller

Grundlagen

Motorfahrräder (Mofa, E-Bike)

In diesem Abschnitt wird diese Fahrzeugart nicht erläutert. Informationen über Motorfahrräder (Mofa, E-Bike) finden Sie hier:

- Vorschriften über Zulassung und Betrieb von Motorfahrrädern, langsamen E-Bikes, E-Trottinetten und Elektro-Rikschas (ASTRA)

- Veloknigge (ASTRA)

Neuerungen – schwere Motorfahrräder Übersichtstabellen von Vorschriften gültig ab 1. Juli 2025

Kleinmotorräder

Kleinmotorrad : «Kleinmotorräder», d.h.

1. zweirädrige Motorfahrzeuge mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von höchstens 45 km/h und einer Motorleistung von höchstens 4,00 kW sowie einem Hubraum von höchstens 50 cm3 bei Fremdzündungsmotoren,

2. dreirädrige Motorfahrzeuge mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von höchstens 45 km/h, einer Motorleistung von höchstens 4,00 kW, einem Hubraum von höchstens 50 cm3 bei Fremdzündungsmotoren oder von höchstens 500 cm3 bei Selbstzündungsmotoren sowie einem Gewicht nach Artikel 136 Absatz 1 von höchstens 0,27 t,

3. «Elektro-Rikschas», das heisst zwei- oder mehrrädrige Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb, einer Motorleistung von insgesamt höchstens 2,00 kW, einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von höchstens 20 km/h, einer allfälligen Tretunterstützung, die bis höchstens 25 km/h wirkt, einem Gewicht nach Artikel 136 Absatz 1 von höchstens 0,27 t und einem Gesamtgewicht von höchstens 0,45 t;

Elektro-Roller (45km/h)

Nach Artikel 14 Buchstabe b Abs.1 VTS gehört ein Roller mit elektrischem Antrieb, dessen Höchstgeschwindigkeit mehr als 30 km/h beträgt, in die Fahrzeugkategorie der Kleinmotorräder.

Elektro-Rikschas

Nach Artikel 14 Buchstabe b Abs. 3 VTS sind Elektro-Rikschas eine "Unterkategorie" Kleinmotorräder mit den folgenden Merkmalen:

- Leistung bis 2.0 kW mit elektrischem Antrieb

- Höchstgeschwindigkeit bis 20 km/h

- Höchstgeschwindigkeit mit Tretunterstützung (Hybrid) bis 25 km/h

- Gesamtgewicht max. 0.45 t

- Leergewicht nach in Anwendung von Art. 136 VTS max. 0.27 t

Zulassung und Führerausweis

Motorräder werden mit einem weissen Kontrollschild zugelassen. Je nach Motorleistung und Hubraum sind unterschiedliche Führerausweiskategorien (A bzw. A1) zum Lenken eines Motorrades erforderlich.

Elektro Roller (bis 45 km/h)

Kleinmotorräder erhalten bei der Zulassung ein gelbes Kontrollschild und dürfen mit einem Führerausweis der Kategorie A1.

Elektro-Rikschas

Die Elektro-Rikschas werden auch mit dem gelben Kontrollschild zugelassen. In Ihrer Kategorie gibt es jedoch einige Ausnahmen.

Führerausweis: A, A1, B, B1 oder F

Mindestalter: Die Kategorien A1 ist für Kleinmotorräder ab 15 Jahren möglich. Details siehe VZV Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c

Verkehrsflächen: Strasse. Ausnahme bis 1m Breite gelten die Vorschriften für Radfahrer - siehe VRV Art. 42 Abs. 4

Fussgängerflächen: Nein

Weitere Informationen finden sie auf dem Nachfolgenden Dokument:

Reifen

Allgemeine Vorschriften

Die allgemeinen Vorschriften finden Sie in Art. 58 VTS. Die Vorschriften zu Ersatzräder, Noträder und Winterreifen im Artikel 59.

Die bisherige Bezeichnung M&S für Winterreifen wurde durch das Schneeflockenzeichen (3PMSF - Three Peak Mountain Snow Flake Symbol) auf der Reifenflanke ersetzt.

Nutzung von Sommer- Winterreifen

Es gibt zurzeit keine gesetzliche Bestimmung, welche die Verwendung von Sommerreifen im Winter verbietet. Entsprechend kann ein Fahrzeuglenker oder eine Fahrzeuglenkerin grundsätzlich nicht bestraft werden, wenn er/sie bei winterlichen Verhältnissen mit Sommerreifen unterwegs ist.

Hinweis

- Wer allerdings auf schneebedeckter Fahrbahn mit unzweckmässiger Ausrüstung (Sommerreifen) stecken bleibt und den Verkehr aufhält, kann für die Verletzung von Grundverkehrsregeln gebüsst werden.

- Aufgrund seiner Gummimischung weist ein Winterreifen im Vergleich zum Sommerreifen nicht nur auf Schnee sondern auch bei niedrigen Temperaturen (unter 7°C) deutlich bessere Haftungseigenschaften auf. Dies hat unter anderem zur Folge, dass ein mit Winterreifen ausgerüstetes Fahrzeug bei kalten Temperaturen einen deutlich kürzeren Bremsweg benötigt. Kommt es bei winterlichen Verhältnissen zu einem Unfall, der mit Winterreifen vermeidbar gewesen wäre, kann der Versicherer unter Umständen einen Regress geltend machen, der teuer zu stehen kommt! Deshalb wird ein verantwortungsbewusster Fahrzeuglenker bei winterlichen Verhältnissen nicht mit Sommerreifen unterwegs sein

Aus diesen Gründen empfehlen wir eine frühzeitige Umrüstung von Sommer- auf Winterreifen.

Handhabung bei der Fahrzeugprüfung

Fahrzeuge dürfen im Winter mit Sommerreifen vorgeführt werden. Bei winterlichen Verhältnissen (zum Bsp. bei schneebedeckter Fahrbahn) wird mit einem Fahrzeug, welches mit Sommerreifen ausgerüstet ist, keine Probefahrt durchgeführt. Die betroffenen Fahrzeuge werden für die Probefahrt zur Nachkontrolle aufgeboten.

Winterreifen

Für einen sicheren Betrieb sollten Sie ein Restprofil von mindestens 4 mm aufweisen (Empfehlung).

Winterreifen dürfen im Sommer verwendet werden. Obwohl sich die Haftungsproblematik in diesem Fall weniger gravierend zeigt, ist die Verwendung von Sommerreifen bei hohen Temperaturen von Vorteil.

Verwendung von unterschiedlichen Reifendimensionen

Bei der Neuanschaffung von Reifen, kann sich die Frage stellen, welche Reifendimensionen anstelle der Originalausrüstung auch noch montiert werden dürfen. Es gibt bei den grösseren Reifenhändler Online-Berechnungstools, welche den Vergleich von verschiedenen Reifendimensionen anbieten.

Veteranenfahrzeuge

Als Veteranenfahrzeuge gelten Motorfahrzeuge und die dazugehörigen Anhänger, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

- die erste Inverkehrssetzung erfolgte vor mehr als 30 Jahren

- die Fahrzeuge dürfen nur für private Zwecke verwendet werden. Namentlich ausgeschlossen sind Fahrten, mit welchen ein wirtschaftlicher Erfolg erzielt wird. Der wirtschaftliche Erfolg gilt als gegeben, wenn für die Fahrt eine Entschädigung zu entrichten ist, welche die Fahrzeugkosten und den Auslagenersatz des Fahrzeugführers übersteigt

- sie dürfen nicht regelmässig in Betrieb stehen (höchstens 3000 km/Jahr)

- sie müssen der ursprünglichen Ausführung entsprechen

- sie müssen optisch und technisch in einwandfreiem Zustand sein

Die Motorfahrzeug-Prüfstation beider Basel entscheidet anlässlich einer entsprechenden Prüfung, ob diese Voraussetzungen gegeben sind. Bei einer positiven Beurteilung, wird im Fahrzeugausweis der Eintrag "Veteranenfahrzeug" vorgenommen. Die Nachprüfintervalle können bei Veteranenfahrzeugen bis auf 6 Jahre ausgedehnt werden.

Veteranenprüfung

Anlässlich der Veteranenprüfung entscheidet der Verkehrsexperte, ob das Fahrzeug die technischen Voraussetzungen erfüllt und der entsprechende Eintrag (Veteranenfahrzeug) im Fahrzeugausweis vorgenommen werden kann.

Bei einer positiven Beurteilung wird der "Antrag für die Zulassung als Veteranenfahrzeug" ausgefüllt und dem Kunden ausgehändigt.

Der Fahrzeughalter hat den Antrag für die Zulassung als Veteranenfahrzeug zu ergänzen, und diesen der zuständigen Motorfahrzeugkontrolle inklusive dem bestehenden Fahrzeugausweis zuzustellen.

Die Motorfahrzeugkontrolle übernimmt den Eintrag "Veteranenfahrzeug", stellt einen neuen Ausweis aus und schickt diesen zurück an den Fahrzeughalter.

Weitere Infos

Weisungen vom ASTRA bezüglich Veteranenfahrzeugen

Anmeldung zur Veteranenprüfung

Die Veteranenprüfung kann einzeln oder zusammen mit der periodischen Fahrzeugprüfung erfolgen. Um einen Prüfungstermin zu erhalten, wenden Sie sich bitte an unsere Disposition.

FAQ - Änderungen an Fahrzeugen

Hier finden Sie Informationen zu den häufigsten Änderungen die an Fahrzeugen gemacht werden. In den zugrundeliegenden Regelwerken der "Vereinigung der Strassenverkehrsämter" (asa) finden Sie noch weitere Informationen auch zu anderen Änderungen, die nicht hier aufgeführt sind. Die hier gegebenen Informationen dienen als Hilfen und haben keinen verbindlichen Charakter. Letztendlich gelten die entsprechenden Verordnungen (z.B. VTS) und Richtlinien, wobei es auch in den Richtlinien und Merkblättern der asa vorkommen kann, dass neue Vorschriften noch nicht nachgeführt wurden. Für Motorwagen ist das die Richtlinie 2a und bei Motorrädern die Richtlinie 2b. Für Komplexere Themen gibt es auch Merkblätter, wie zum Beispiel das Merkblatt KT11 wo es um die Auspuffanlage geht.

Für melde- und prüfpflichtige Änderungen verlangen die geltenden Vorschriften, dass der Fahrzeughalter Änderungen an seinem Fahrzeug der Zulassungsbehörde meldet. Die abgeänderten Fahrzeuge müssen vor der Weiterverwendung nachgeprüft werden (Art. 34 VTS). Wer Probleme bei der Zulassung vermeiden will, verwendet ausschliesslich Teile, die über ein entsprechendes Gutachten verfügen.

Regelwerke der asa

Gutachten

Für Änderungen am Fahrzeug sind in den meisten Fällen Gutachten erforderlich. Die Richtlinien 2a und 2b enthalten in dem Abschnitt 2.2 "Definitionen und Erläuterungen vom Begriffen" eine gute Übersicht von Dokumenten und ihre Bedeutung. In Abschnitt 3 "Zulassungsverfahren" wird erläutert, welche Art von Dokument in welchem Fall zur Anwendung kommt. In den Anhängen sind Muster von Gutachten für verschiedene Änderungen vorhanden. Auszugsweise gibt es folgende Dokumente:

Eignungserklärungen

Eine Eignungserklärung muss vom Hersteller des Bauteiles ausgestellt sein. Diese enthält die Bezeichnung und allfällige Dimensionen sowie die genaue Bezeichnung der Fahrzeugtypen, für die das Zubehörteil zugelassen werden kann. Die Eignungserklärung muss mit Stempel und Unterschrift im Original vorliegen. Eignungserklärungen oder beglaubigte Kopien originaler Eignungserklärungen vom Importeur oder Vertreiber der Bauteile können anerkannt werden. Im Falle von beglaubigen Kopien kann die Zulassungsbehörde Einsicht in die originalen Dokumente verlangen.

Andere Dokumente

- APS: Diese anerkannten Prüfstellen sind berechtigt verschiedene Dokumente auszustellen, je nach ihrer Freigabe gemäss Anhang 2 der "Verordnung über die Typengenehmigung von Strassenfahrzeugen" (TGV). Diese kommen bei Änderungen zur Anwendung, wo eine Eignungserklärung nicht mehr ausreicht. Details dazu finden Sie in den Richtlinien 2a und 2b der asa.

- ABE: Eine Allgemeine Betriebserlaubnis die vom Deutschen Kraftfahrbundesamt (Bundesbehörde) ausgestellt wird, kann anstelle einer Eignungserklärung anerkannt werden. Als Anwenderliste ist ein TÜV-Gutachten mitgeliefert. Es werden das ABE und das TÜV Gutachten zusammen benötigt.

- TÜV-Teilegutachten: Ein TÜV-Gutachten wird als Eignungserklärung nicht anerkannt. Mit dem Unterzeichnen der Eignungserklärung übernimmt der Felgenhersteller für sein Produkt und allfällige Schäden die Haftung (Produktehaftpflicht). Der TÜV-Prüfbericht enthält keine Garantie und keine Unterschrift des Bauteileherstellers und erfüllt somit nicht die Anforderungen, die an eine Eignungserklärung gestellt werden.

Falls Sie nach dem Lesen der Informationen noch Fragen zu einem konkreten Fall haben, verwenden Sie dazu das Kontaktformular (Zulassungskanton BS und BL vorausgesetzt).

Auspuffanlage

Regelwerk: Merkblatt KT11 der "Vereinigung der Strassenverkehrsämter" (asa).

Neben den originalen Auspuffanlagen und Katalysatoren, können eine Reihe von Zubehöranlagen (z.B. Sportauspuffanlagen) legal montiert werden. Diese Auspuffanlagen oder Katalysatoren sind nicht prüf- und meldepflichtig, wenn für den entsprechenden Fahrzeugtyp eine Genehmigung vorhanden ist. Welche Genehmigungen anerkannt werden können geht bei Motorwagen aus der RL-2a und bei Motorrädern aus der RL-2b hervor.

Detaillierte Informationen über den Inhalt der Dokumente, Klappenanlagen sind im Merkblatt KT11 zu finden.

Auspuffanlagen gelten jedoch nur dann "als für den Fahrzeugtyp genehmigt", wenn das Fahrzeug, in das die Anlage eingebaut wurde, mit einem in der Genehmigung aufgeführten Fahrzeugtyp vollständig identisch ist. Der Lieferant der Anlage muss dies dem Käufer schriftlich bestätigen bzw. die CH-Typengenehmigung muss mitgeführt werden. Aus der Bestätigung des Lieferanten muss klar hervorgehen, für welchen Fahrzeugtyp die Anlage vorgesehen ist. Folgende Mindestangaben sind erforderlich:

- Marke und Fahrzeugtyp, für den die Anlage vorgesehen ist, mit Angabe der schweizerischen Typengenehmigungs-/Typenscheinnummer;- oder EU-Gesamtgenehmigungsnummer

- Motorkennzeichen

- Nennleistung mit Drehzahl

- Fabrik- oder Handelsmarke des Ersatz- Schalldämpfers oder Katalysators

- Vollständige EG- bzw. ECE-Genehmigungsnummer des Ersatz- Schalldämpfers oder Katalysators

Der Lieferant muss den Käufer darauf aufmerksam machen, dass dieses Dokument zusammen mit dem Fahrzeugausweis stets mitzuführen und den Kontrollorganen auf Verlangen vorzuweisen ist. Ein Eintrag im Fahrzeugausweis ist nicht erforderlich. Wenn das Geräusch eines Fahrzeuges als störend oder lästig auffällt, kann eine Vorbeifahrtsmessung angeordnet werden.

Felgen

Nicht melde- und prüfpflichtige Felgen

Nicht melde- und nicht prüfpflichtig sind Räder (Felgen), die in der Typengenehmigung bzw. im Typenschein oder auch in der europäischen Übereinstimmungsbescheinigung (CoC) des betreffenden Fahrzeuges eingetragen und damit genehmigt sind.

Als für den Fahrzeugtyp "genehmigt" gelten Räder, die in den Dimensionen (Felgenbreite, Felgendurchmesser, Einpresstiefe) sowie im Material (Stahl/Leichtmetall) und der "Marke" mit den Eintragungen gemäss Typengenehmigung/Typenschein/CoC übereinstimmen. Eine Zubehörfelge darf maximal 5 mm in der Einpresstiefe von der genehmigten Variante abweichen, damit sie noch als "genehmigt" gilt. Alle weiteren Varianten (auch Zwischengrössen) gelten als "nicht genehmigt". Welche Felgen spezifisch für Ihr Fahrzeug freigegeben sind und somit nicht geprüft werden müssen, erfahren Sie bei Ihrem Markenhändler oder beim Fahrzeugimporteur. Um entsprechende Anfragen beantworten zu können, wird die Typengenehmigungs- bzw. Typenscheinnummer Ihres Fahrzeuges benötigt. Bitte halten Sie den Fahrzeugausweis bereit.

Typengenehmigte Felgen müssen nicht geprüft werden und es erfolgt kein Eintrag im Fahrzeugausweis!

Melde- und prüfungspflichtige Felgen

Regelwerk: Richtilnie 2a oder 2b der "Vereinigung der Strassenverkehrsämter" (asa).

Vorgehen und technische Details

Nach welchen Kriterien Felgen geprüft werden, sowie der Umfang der notwendigen Dokumente und Prüfungen sind detailliert in den folgenden Richtlinien festgehalten. Motorwagen: RL-2a Motorräder: RL-2b

Reifen-Felgen Paarung

Werden Reifen mit anderer Dimension als auf Typengenehmigung/Typenschein verwendet, so richten sich die Anforderungen an die Reifen sowie Räder/Reifenkombinationen nach Artikel 58 VTS. Insbesondere sind die Bestimmungen der ECE-Reglemente Nr. 30 und 54 sowie die Normen gemäss ETRTO für genormte Räder/Reifenkombinationen massgebend.

Radumfang

Bei Änderungen des Radumfanges sind Abweichungen von maximal 8% der Originalvariante zulässig*. Diese Abweichung kann mit einem Reifenrechner bestimmt werden. Reifenhändler bieten verschiedentlich solche Berechnungstools online an.

* Taxi und Fahrzeuge über 3.5 Tonnen Gesamtgewicht 2% - siehe Richtlinien.

Richtlinien und Dokumente

Die hier genannten Richtlinien finden Sie im Abschnitt "FAQ - Änderungen an Fahrzeuge" im Bereich "Regelwerke der asa".

Fahrwerk

Regelwerk: Richtilnie 2a oder 2b der "Vereinigung der Strassenverkehrsämter" (asa).

Der Ersatz von Federn oder Stossdämpfern, welche die Federkennlinie oder die Höhenmasse gemäss Typengenehmigung beeinflussen, ist melde- und prüfpflichtig. Dies gilt auch, wenn entsprechende Änderungen an diesen Elementen vorgenommen werden. Änderungen am Fahrwerk werden bei Motorwagen aufgrund der Richtlinie Nr. 2a durchgeführt. Bei Motorräder ist die Richtlinie Nr. 2b massgebend. Details bezüglich den Dokumenten und welche Bauteile geprüft werden müssen, finden Sie in diesen Richtlinien. Die nachfolgenden Informationen sind Auszüge der genannten Richtlinien, welche letztendlich verbindlich sind.

Tieferlegungen bis 40mm

Der Austausch von Federn und/oder Stossdämpfern, die eine Tieferlegung des Fahrzeuges um bis zu 40 mm bewirken (ausgehend von der kleinsten Fahrzeughöhe auf der Typengenehmigung), ist unter Einhaltung der folgenden Bedingungen zulässig:

- Beim auf das Gesamtgewicht beladenen Fahrzeug muss noch ein Restfederweg (Ein- und Ausfederweg) vorhanden sein;

- Radführungsteile dürfen dabei nicht an Begrenzungs- bzw. Anschlagpuffern (Hartgummi-Endanschläge) anstehen. Ist die Fahrzeugfederung mit einer Kombination aus Zusatzfederelementen/Endanschlägen ausgerüstet, ist es zulässig, wenn diese bereits im Leerzustand des Fahrzeuges aktiv sind

- Bei vollständig entlastetem Rad muss zumindest eine minimale Federvorspannung vorhanden sein (Feder darf nur mit Kraftaufwand aus dem Sitz bewegt werden können);

- Die Bodenfreiheit muss beim auf das zulässige Gesamtgewicht beladenen Fahrzeuges mindestens so gross sein wie die Distanz zwischen dem Felgenhorn und der Fahrbahn;

Die Freigängigkeit der Räder muss bei allen Belastungs- und Fahrzuständen gewährleistet sein (Zwischen Fahrwerk und Reifen mind. 5 mm und zwischen Felge und Fahrwerk mind. 3 mm).

Tieferlegungen mehr als 40mm

Tieferlegungen des Fahrzeuges um mehr als 40 mm können nicht mehr aufgrund einer Eignungserklärung des Bauteilherstellers (Federherstellers) abgenommen werden. In diesen Fällen ist eine Eignungserklärung des ursprünglichen Fahrzeugherstellers notwendig oder eine Garantie des Umbauers gestützt auf einen Bericht einer vom ASTRA anerkannten Prüfstelle, der die Betriebs- und Verkehrssicherheit bestätigt.

Höherlegungen

Es gelten grundsätzlich dieselben Anforderungen an die Fahrzeugteile und deren Gutachten, sowie der restlichen Systeme bezüglich der Anpassung an die neue Fahrzeughöhe. Der Ersatz von Federn oder Schwingungsdämpfern, die eine Höherlegung des Fahrzeuges um bis zu 2,5% des Radstandes, aber maximal 50 mm (ausgehend von der grössten Fahrzeughöhe auf der Typengenehmigung oder vom COC) hervorrufen, ist unter Einhaltung der folgenden Bedingung zulässig:

- Der verbleibende Ausfederweg zwischen dem Zustand Leergewicht und dem vollständigen Ausfedern der Räder muss an allen Rädern jeweils mindestens 50 mm betragen

- Für Höherlegungen, welche durch Einbau von Distanz-Bauteilen zwischen Radführungsteilen und Karosserie erfolgen, gelten die oben aufgeführten Anforderungen sinngemäss

Die Höherlegung des Fahrzeuges an nur einer Achse ist ebenfalls im vorerwähnten Umfang gestattet, sofern an der anderen Achse keine Tieferlegung erfolgt.

Höherlegungen des Fahrzeuges um mehr als 50 mm oder 2.5% des Radstandes können nicht mehr aufgrund einer Eignungserklärung des Bauteilherstellers (Federherstellers) abgenommen werden. In diesen Fällen ist eine Eignungserklärung des ursprünglichen Fahrzeugherstellers notwendig oder eine Garantie des Umbauers gestützt auf einen Bericht einer vom ASTRA anerkannten Prüfstelle, der die Betriebs- und Verkehrssicherheit bestätigt.

Weitere Änderungen am Fahrwerk

Ebenfalls prüfpflichtig sind Änderungen an Aufhängungs- und Führungsteilen, das Umprogrammieren der Fahrwerkselektronik, oder auch das Umbauen des Federsystems in eine andere "Federungsart" (z.B. Schraubenfedern zu Luftfederung).

Die Qualität der erforderlichen Dokumente richtet sich nach der asa RL 2a bei Motorwagen und nach der RL 2b bei Motorrädern.

Richtlinien und Dokumente

Die hier genannten Richtlinien finden Sie im Abschnitt "FAQ - Änderungen an Fahrzeuge" im Bereich "Regelwerke der asa".

Karosserie

Aerodynamische Anbauteile

Regelwerk: Merkblatt KT16 der "Vereinigung der Strassenverkehrsämter" (asa).

Das Merkblatt KT16 ist die Grundlage zur Prüfung von aerodynamischen Anbauteilen. Nachfolgende Informationen sind Auszüge aus diesem Merkblatt. Letztendlich ist das Merkblatt KT16 und die zugrundeliegenden Richtlinien massgebend.

Worauf ist bei einem "Neu-Umbau" zu achten?

Bei der Montage von aerodynamischen Anbauteilen handelt es sich um eine sogenannte melde- und prüfpflichtige Änderung.

Bei älteren Fahrzeugen, können aerodynamische Anbauteile unter Umständen ohne Eignungserklärungen des Bauteileherstellers zugelassen werden, wenn sämtliche im Merkblatt KT16 definierten Anforderungen an Montage, Material, Kanten, Gestaltung usw. eingehalten sind. Der Nachweis, dass es sich bei dem verwendeten Material um einen splittersicheren Werkstoff handelt, muss in jedem Fall beigebracht werden. Entsprechende Tests werden von den anerkannten Prüfstellen durchgeführt. Auch anerkannt werden können in diesem Zusammenhang entsprechende TÜV-Prüfberichte (TÜV-Gutachten sind nicht ausreichend).

Geänderte Frontgestaltung

Für eine geänderte Frontgestaltung, wird vor allem Aspekten für den Fussgängerschutz Aufmerksamkeit geschenkt. Diese kommen beispielsweise bei folgenden Kriterien zum Tragen:

- Veränderungen an Kotflügel, Motorhaube und Lufteintritte, welche vom Boden aus ab einer Abrolllänge im Bereich zwischen 1000 mm bis 2100 mm liegen

- Öffnungen ab einer Grösse Ø 16 cm

- Beschichtungen der Front mit zusätzlichem Material (z.B. Karbon)

Werden Änderungen vorgenommen, die eine oder mehrere dieser Kriterien erfüllen, wird ein Prüfbericht von einer anerkannten Prüfstelle (siehe Prüfstellen ganz unten) verlangt der bestätigt, dass das Fahrzeug im umgebauten Zustand keine erhöhte Gefahr bei Unfällen mit Fussgängern darstellt.

Wann ist der Nachweis der Fußgängerschutzrichtlinie notwendig?

(Verordnung Nr. 78/2009/EG bzw. Richtlinie 2003/102/EG)

- Ab Erstzulassungsdatum Juni 2006

Bei Personenwagen [M1] und aus M1 abgeleitete Lieferwagen [N1] die EG- Typengenehmigt sind mit einem Gesamtgewicht bis 2500kg

Ausnahme:

Es kann Belegt werden, dass das Fahrzeug noch nicht im Geltungsbereich dieser Vorschrift ist1 - Ab Verzollungs- oder Erstzulassungsdatum Januar 2013

Bei Personenwagen [M1] und aus M1 abgeleitete Lieferwagen [N1] die keine EG -Typengenehmigung haben (z.B. USA) mit einem Gesamtgewicht bis 2500kg. - Ab Erstzulassungsdatum März 2015

Bei Personenwagen [M1] über 2500kg Gesamtgewicht und allen Lieferwagen [N1] die EG- Typengenehmigt sind

Ausnahme:

Es kann Belegt werden, dass das Fahrzeug noch nicht im Geltungsbereich dieser Vorschrift ist - Ab Verzollungs- oder Erstzulassungsdatum 24. August 2019

Bei Personenwagen [M1] über 2500kg Gesamtgewicht und allen Lieferwagen [N1] die keine EG -Typengenehmigung haben (z.B. USA).

1 Die Einführung der Fussgängerschutzrichtlinie erfolgte schrittweise. Ob ein Fahrzeug im Geltungsbereich diese Richtlinie stand oder nicht ist für die Prüfstellen nicht nachvollziehbar. Die Fahrzeughersteller und deren schweizerischen Importeure haben Einsicht in die entsprechenden Dokumente. Die Abklärung der betroffenen Fahrzeuge ist Sache des Kunden resp. desjenigen, der einen Umbau der Frontpartie in Auftrag gibt.

Frontschutzsysteme

Regelwerk: Merkblatt KT16 der "Vereinigung der Strassenverkehrsämter" (asa).

Die Ausgestaltung der Fahrzeugfront ist im Falle einer Kollision von ausschlaggebender Bedeutung. Die Hersteller richten deshalb bei der Konstruktion neuer Fahrzeuge grosse Beachtung auf deren Optimierung, damit die Verletzungsschwere von am Unfall beteiligten Personen vermindert werden kann. Eine Nachrüstung der Fahrzeuge mit Frontschutzbügeln steht diesen Bemühungen entgegen. Es gelten allerdings Mindest-Standards welche erfüllt werden müssen.

Seit dem 01. Januar 2010 gelten für alle Fahrzeuge folgende Bestimmungen:

Artikel 104a Abs. 3 VTS: Frontschutzsysteme an Fahrzeugen der Klasse M 1 mit einem Gesamtgewicht von höchstens 3,50 t und an Fahrzeugen der Klasse N 1 müssen der Verordnung Nr. 78/2009/EG oder neuer entsprechen (siehe KT16).

Konsequenzen

- Frontschutzbügel sind Prüf- und Meldepflichtig (Ausnahme: Nachfolgend beschriebene Systeme die zur Originalausrüstung des Fahrzeugs gehören). Wird ein Frontschutzbügel verwendet, muss dieser im Fahrzeugausweis eingetragen werden. Dazu braucht es den entsprechenden Nachweis sowie eine Kennzeichnung des Bügels

- An sämtlichen Personen- und Lieferwagen sind nur noch Frontschutzsysteme/-Bügel erlaubt, wenn der Nachweis nach der Verordnung Nr. 78/2009/EG oder neuer (siehe KT16) vorliegt.

- Für ältere Fahrzeuge, kann der ehemalige Rechtsakt (EG-Richtlinie 2005/66) angewendet werden (vor 1. Inv. 01.04.2010)

Bei Frontschutzbügel von Fahrzeugen die vor dem 01.07.2007 in Verkehr kamen gilt folgendes

Originale Frontschutzbügel (optional oder serienmässig) sind zugelassen wenn:

- Bei Fahrzeugen mit EG-Gesamtgenehmigung nur, wenn der Bügel in den Genehmigungsunterlagen aufgeführt ist (z.B. im Beschreibungs-Bogen des Fahrzeugs)

- Eine entsprechende Bestätigung ist durch den Kunden zu erbringen

- Bei Fahrzeugen ohne EG-Gesamtgenehmigung muss der CH-Importeur bestätigen, dass das "Frontschutzsystem" zur vom Fahrzeug-Hersteller angebotenen Originalausrüstung gehört (optional oder serienmässig)

- Eine entsprechende Bestätigung ist durch den Kunden zu erbringen

Frontschutzbügel, welche nicht vom Fahrzeughersteller aus zur Originalausrüstung (optional oder serienmässig) gehören, also aus dem Zubehör kommen (z. Bsp. vom Importeur oder anderweitig), müssen die erwähnten Richtlinien nachweislich erfüllen können, ansonsten müssen diese demontiert werden.

Falls Sie Ihr Fahrzeug mit einem Frontschutzbügel ausrüsten möchten, achten Sie beim Kauf unbedingt darauf, dass eine Genehmigung gemäss der Verordnung Nr. 78/2009/EG oder neuer (siehe KT16) vorliegt. Denken Sie auch daran, dass solche Systeme im Fahrzeugausweis eingetragen werden müssen. Die Beurteilungskriterien sind in der Merkblatt KT16 zu finden.