- Basel-Landschaft

- Organisation

- Direktionen

- Bau- und Umweltschutzdirektion

- Amt für Umweltschutz und Energie

- Klima

- Klimaanalysekarten

- Klimaanalysekarte Nacht

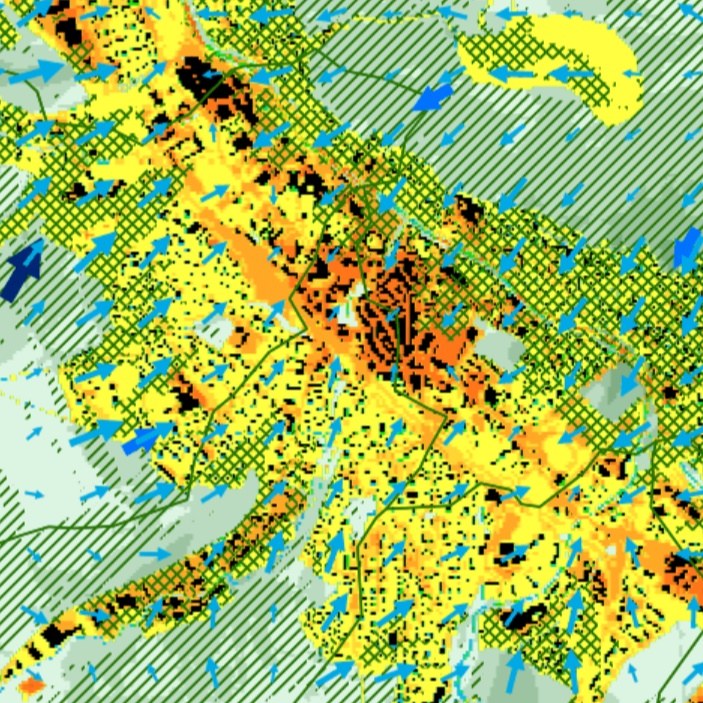

Klimaanalysekarte Nacht

Die Klimaanalysekarte bildet die Funktionen und Prozesse des nächtlichen Kaltluftaustausches ab (Kaltluftströmungsfelder, Kaltluftlieferung der Grün- und Freiflächen, Kaltluftentstehungsgebiete und Kaltlufteinwirkbereiche innerhalb des Siedlungsgebiets). Für das Siedlungsgebiet stellt sie die nächtliche Überwärmung (Wärmeinseleffekt) dar. Sie beschreibt die Situation um 4 Uhr in der Nacht. Zu diesem Zeitpunkt ist das Kaltlufthaushaltssystem vollständig ausgebildet.

Kaltluftleitbahnen

Die Kaltluftleitbahnen verbinden die Kaltluftentstehungsgebiete mit den wärmebelasteten Bereichen im Siedlungsgebiet und erleichtern das Eindringen der Kaltluft in die Bebauung. Aufgrund ihrer Klimafunktion sind sie elementarer Bestandteil des Luftaustausches. Als geeignete Oberflächenstrukturen innerhalb von Siedlungsräumen, die ein Eindringen von Kaltluft in die Bebauung erleichtern, dienen sowohl gering bebaute vegetationsgeprägte Freiflächen, Kleingärten, Gleisareale, Wasserflächen und breite Strassenräume.

Kaltluftströmungsfeld

Die nächtlichen bodennahen Temperaturunterschiede, die sich zwischen Siedlungsräumen und vegetationsgeprägten Freiflächen einstellen, sind Auslöser für lokale thermische Windsysteme (sogenannte Flur- und Strukturwinde). Diese entstehen u.a. an unbebauten Hangbereichen, wenn die abgekühlte und damit schwerere Luft zur tiefsten Geländestelle fliesst und es dadurch zu flächenhaften Kaltluftabflüssen kommt. Für die Ausprägung der Flur-/Strukturwinde ist es wichtig, dass die Luft über eine gewisse Strecke beschleunigt werden kann und nicht durch Hindernisse wie Bebauungen abgebremst wird. Flur-/Strukturwinde sind räumlich eng begrenzt und meist nur schwach ausgeprägt. Ihre Strömungsgeschwindigkeit liegt meist unterhalb von 2 Meter pro Sekunde.

Kaltluftaustausch

Der nächtliche Kaltluftaustausch ist einerseits durch die Kaltluftleitbahnen und andererseits durch die Flur-/Strukturwinde geprägt. Die nächtlichen Temperaturunterschiede in den Kaltluftentstehungsgebieten führen zu einer direkten Ausgleichsströmung vom hohen Luftdruck über dem kühlen Umland (Kaltluftprozessraum) zum tiefen Luftdruck über dem wärmeren Siedlungsgebiet (Kaltlufteinwirkbereich). Die so aus dem Umland einströmenden kühleren Luftmassen führen zum Temperaturausgleich im Siedlungsgebiet.

Wärmeinseleffekt

Wärmeinseln im Siedlungsgebiet weisen eine im Vergleich zum Umland erhöhte Lufttemperatur aus. Auslöser ist der durch die Bebauung veränderte Wärme- und Wasserhaushalt im Siedlungsgebiet. Die Stärke des Wärminseleffektes ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Es sind dies u.a. der Versiegelungs- bzw. Vegetationsgrad, die Gebäudehöhen bzw. inwiefern Kaltluftströmungen durch Barrieren beeinträchtigt werden und die Wärmespeicherfähigkeit (Wärmekapazität) der Bausubstanzen. Der Wärmeinseleffekt kommt hauptsächlich abends und in der Nacht zum Tragen, da durch die höhere Wärmekapazität von Asphalt und Beton die Wärme im Siedlungsgebiet länger gespeichert wird. Weil die Wärmestrahlung bis in den Morgen abgegeben wird, sinken die Temperaturen nur langsam.

Kaltluftvolumenstromdichte

Um zu beurteilen, wieviel Kaltluft die Grün- und Freiflächen liefern können, ist neben der Strömungsgeschwindigkeit der Kaltluft auch die Mächtigkeit (d.h. das Mass) der Kaltluftschicht massgebend. Als Mass für den Zustrom von Kaltluft wird deshalb der Kaltluftvolumenstrom verwendet. Es ist das Produkt aus der Strömungsgeschwindigkeit der Kaltluft, der vertikalen Ausdehnung (Schichthöhe) und der horizontalen Ausdehnung des durchflossenen Querschnitts (Durchflussbreite). Er beschreibt somit wie viel Kubikmeter Kaltluft pro Sekunde durch den Querschnitt beispielsweise eines Hanges oder einer Kaltluftleitbahn fliesst. Anders als das Kaltluftströmungsfeld berücksichtigt der Kaltluftvolumenstrom somit auch Fliessbewegungen oberhalb der bodennahen Schicht.