- Basel-Landschaft

- Organisation

- Direktionen

- Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion

- Amt für Geoinformation

- Newsletter

- 3D-Scan eines römischen Kellers

3D-Scan eines römischen Kellers

In den letzten Jahren hat das Amt für Geoinformation (AGI) des Kantons Basel-Landschaft in modernste Vermessungstechnik investiert. 2022 wurde ein Laserscanner der neuesten Generation angeschafft. Im Herbst des gleichen Jahres konnte in Zusammenarbeit mit Augusta Raurica der römische Keller in der Augster Flur Steinler dreidimensional vermessen werden. Für Augusta Raurica bietet die neue Technik zahlreiche Vorteile.

Philippe Grimm, Amt für Geoinformation und Urs Rosemann, Augusta Raurica

Der Originalbeitrag stammt aus dem «Augusta Raurica» Magazin 2023/1.

Der römische Keller

Im Zuge der Erkundung der römischen sogenannten «Zentralthermen» in Augst wurde 1943 ein hervorragend erhaltener römischer Keller freigelegt, der zu einem frühen Wohnhaus gehört hatte. Der Keller besteht aus einem einzigen Raum mit einem Grundriss von 3,3 auf 3,4 m. Die Seitenwände sind in ihrer ursprünglichen Höhe von 2,4 m erhalten und weisen im Westen und im Süden die für römische Keller typischen Abstellnischen auf. Der Originalboden aus Ziegelmörtel liegt ca. 5 m unter der heutigen Erdoberfläche. Kurz nach seiner Entdeckung wurde der Keller mit Hilfe eines künstlichen Tunnels mit dem früher entdeckten römischen Abwasserkanal der Zentralthermen verbunden. Er wurde ausserdem mit einer gewölbten Betondecke verschlossen, da Eisen in der Kriegszeit rar war und man sich durch diese Bauweise eine bessere Belüftung versprach. 1989 wurde schliesslich ein künstlicher Einstiegsschacht geschaffen, der die beiden eindrücklichen unterirdischen römischen Bauwerke für Besucherinnen und Besucher zugänglich macht.

Keller eines frühen römischen Wohnhauses mit Kellerhals unter den Zentralthermen in der Flur Steinler während der Ausgrabung 1943. (Foto: Elisabeth Schulz)

Keller eines frühen römischen Wohnhauses mit Kellerhals unter den Zentralthermen in der Flur Steinler während der Ausgrabung 1943. (Foto: Elisabeth Schulz) Der 1943 neu eingedeckte römische Keller wurde bereits nach der Ausgrabung 1944 mit einer gewölbten Betondecke wieder verschlossen. (Fotograf/in unbekannt)

Der 1943 neu eingedeckte römische Keller wurde bereits nach der Ausgrabung 1944 mit einer gewölbten Betondecke wieder verschlossen. (Fotograf/in unbekannt)Die Vermessung des Kellers

Nachdem der Keller durch das Team der Monumentenrestaurierung gereinigt worden war, wurde er von 26 Standorten aus von der Erdoberfläche bis hinab zum Kellerboden gescannt. Der mittels Tablet gesteuerte Scanner tastet seine Umgebung mittels Laser ab und errechnet mit Hilfe einer Software alle Distanzen und Winkel zum Bauwerk. So entsteht in kürzester Zeit eine gigantische Punktwolke aus unzähligen einzelnen Messwerten. Zeitgleich wird ein 360°-Panoramabild der Scannerumgebung aufgenommen, welches für das fotorealistische Einfärben der Punktmessungen verwendet wird. Um Messwerte aus allen Ecken des Kellers zu haben, muss mehrmals von verschiedenen Positionen und Höhen gemessen werden. Je komplexer das zu vermessende Objekt ist, desto häufiger muss der Standort gewechselt werden.

Philippe Grimm und Aaron Nola vom Amt für Geoinformation beim 3D-Scan des Kellers. (Foto: Susanne Schenker)

Philippe Grimm und Aaron Nola vom Amt für Geoinformation beim 3D-Scan des Kellers. (Foto: Susanne Schenker)Die Resultate

Aus den 3D-Laserscannerdaten entstehen zahlreiche Produkte, die für die Archäologie nützlich sind: Mithilfe von CAD-Software können archäologische Befunde und Objekte am Bildschirm dreidimensional gezeichnet werden. Im Falle des römischen Kellers könnten die Bauphasen oder Altrestaurierungen linear erfasst werden. Mit den so entstehenden 3D-Linien könnte man rückwirkend Pläne des römischen Kellers anfertigen. Ferner könnten aus den Scannerdaten vermaschte und texturierte 3D-Modelle entstehen. Bei diesem Verfahren werden die Einzelmesspunkte verbunden, sodass ein Netz entsteht, welches mit einer Textur überzogen wird und so die Originaloberfläche imitiert. Aus dem so gefertigten Modell kann anschliessend eine Rekonstruktion oder ein 3D-Druck entstehen.

Das Computermodell des römischen Kellers kann am Bildschirm nach Belieben gedreht werden. Im virtuellen Keller ist das Messen von Distanzen, Winkeln, Flächengrössen etc. einfach möglich. Auch das Anfertigen von vertikalen oder horizontalen Schnitten gelingt im Handumdrehen. Die oben beschriebene Technik kann nicht nur die archäologische Primärdokumentation bereichern. Mit ihrer Hilfe entstehen beispielsweise auch für die Restaurierung und Konservierung Grundlagendaten, die weiterverarbeitet werden können. Zudem kann der römische Befund anhand des virtuellen Modells auf einfache Art und Weise wissenschaftlich erforscht werden – dies auch mit Kolleginnen und Kollegen über grosse Distanzen hinweg. Nicht zuletzt haben die 3D-Modelle auch ein grosses Potenzial für die Wissensvermittlung an interessiertes Publikum.

Die Südwestecke des Kellerinnenraums, Foto von 2022. Gut zu sehen sind die in den Keller hineinragenden Reste der antiken Sandsteindecke sowie die neuzeitliche gewölbte Betondecke aus dem Jahr 1943. (Foto: Susanne Schenker)

Die Südwestecke des Kellerinnenraums, Foto von 2022. Gut zu sehen sind die in den Keller hineinragenden Reste der antiken Sandsteindecke sowie die neuzeitliche gewölbte Betondecke aus dem Jahr 1943. (Foto: Susanne Schenker) Die Südwestecke des Kellerinnenraums, 3D-Daten. (Datenverarbeitung: Philippe Grimm)

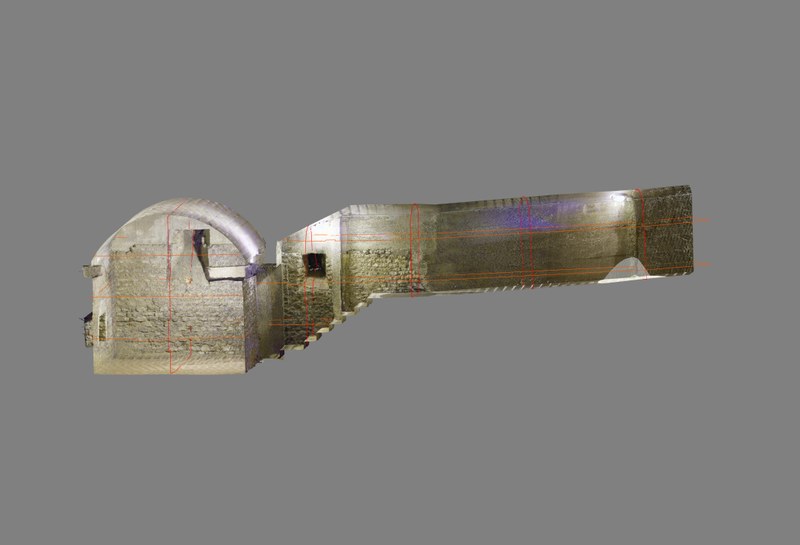

Die Südwestecke des Kellerinnenraums, 3D-Daten. (Datenverarbeitung: Philippe Grimm) 3D-Ansicht des römischen Kellers, des modernen künstlichen Verbindungskanals zur Kloake sowie des modernen Einstiegsschachts. (Datenverarbeitung: Philippe Grimm)

3D-Ansicht des römischen Kellers, des modernen künstlichen Verbindungskanals zur Kloake sowie des modernen Einstiegsschachts. (Datenverarbeitung: Philippe Grimm)