- Basel-Landschaft

- Organisation

- Direktionen

- Finanz- und Kirchendirektion

- Amt für Daten und Statistik BL

- Kompetenzteam Datenmanagement

- Strategische Datenbewirtschaftung

Strategische Datenbewirtschaftung

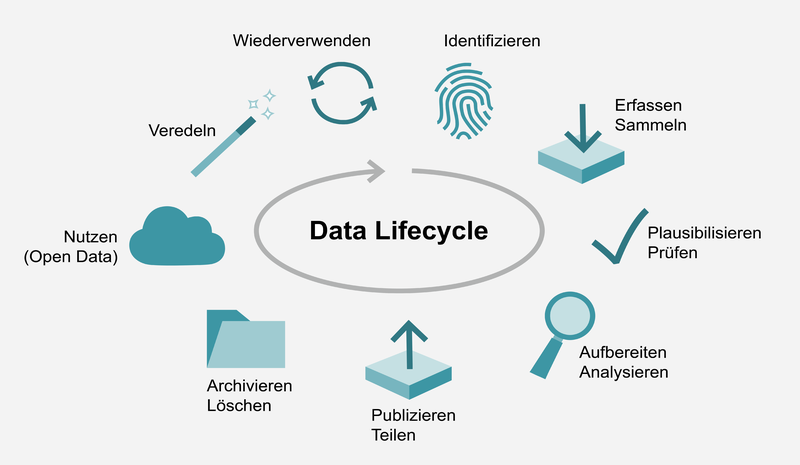

Die strategische Datenbewirtschaftung umfasst den gesamten Lebenszyklus von Daten mit unterschiedlichsten Datenprozessen. Datenprozesse beschreiben den Ablauf und die verschiedenen Schritte der Datenverarbeitung. Sie können in einem Modell als sogenannter «Data Lifecycle» beschrieben werden.

Data Lifecycle

Bild: Lebenszyklus von Daten, Datenstrategie BL

Bild: Lebenszyklus von Daten, Datenstrategie BLZu den zentralen Schritten eines Datenprozesses gehören u. a.:

- Identifizierung der Daten

- Schutzbedarfsanalyse

- Erhebung der Daten

- Beschreibung der Daten (Metadaten)

- Plausibilisierung und Qualitätssicherung

- Datenauswertung, -analyse und -visualisierung

- Veröffentlichung der Daten

- Sicherstellung für die Wiederverwendung der Daten

- Historisierung, Archivierung oder Löschung der Daten

Je nach Grösse und Komplexität der Daten muss die Reihenfolge der einzelnen Schritte unterschiedlich definiert werden. Abhängig von den Daten können Schritte unter Umständen ausgelassen werden, oder sie können sich zu verschiedenen Zeitpunkten wiederholen.

Hilfsmittel: Arbeitsblatt von Civic Data Lab zum Datenlebenszyklus

«Once Only» – Daten nur einmal erheben

Die wichtigste Grundlage für ein effizientes und wirtschaftliches Datenmanagement ist das Once-Only-Prinzip. Dieses Prinzip besagt, dass Daten, wenn immer möglich, nur einmal erhoben und als sogenannte Stamm- oder Registerdaten als single source of truth (SSOT) zentral gehalten werden. Dadurch können sie über digitale Schnittstellen möglichst vielen berechtigten Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung gestellt und gemeinsam, wenn eine entsprechende Rechtsgrundlage besteht, wiederverwendet werden.

«Open by Default» – Daten sind grundsätzlich offen

Das Prinzip «Open by Default» besagt, dass Daten strukturiert und öffentlich zugänglich gemacht werden. Es gilt, wenn keine datenschutzrechtlichen Hindernisse entgegenstehen und eine rechtliche Grundlage besteht.

Standards

Standards können technischer, organisatorischer oder prozeduraler Natur sein. Sie unterstützen die Interoperabilität verschiedener Systeme. Durch harmonisierte Daten und Metadaten werden Arbeitsprozesse vereinfacht und beschleunigt. Dabei werden etablierte Standards (z. B. von eCH E-Government Standards) verwendet. Für Metadatenkataloge wird der DCAT-Standard verwendet, welcher bereits für den Metadatenaustausch mit dem OGD-Portal des Bundes benutzt wird. Standards oder Erweiterungen aus anderen Bereichen (z. B. Geodatenkataloge) werden ebenfalls berücksichtigt. Für strukturelle Metadaten werden die gängigen Nomenklaturen und Klassifikationen (z. B. vom BFS) angewendet.

Für das Datenmanagement und den Datenaustausch ist eine gemeinsame, weitestgehend standardisierte Terminologie unerlässlich. Nur durch sie ist eine effiziente Zusammenarbeit ohne Missverständnisse zwischen allen Beteiligten innerhalb der Verwaltung möglich. Das Kompetenzteam Datenmanagement wird ein entsprechendes Datenglossar führen.

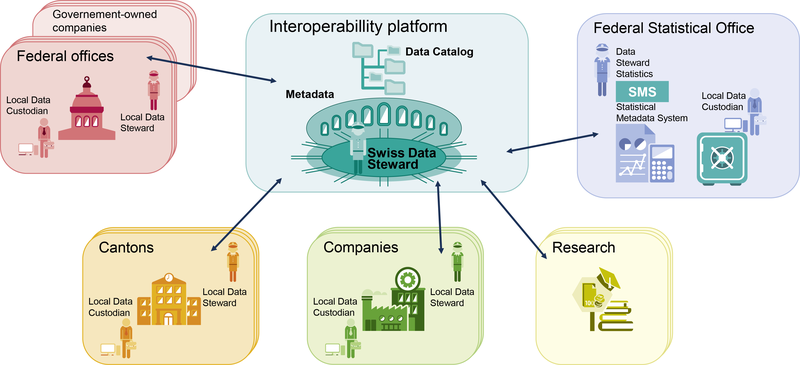

Interoperabilität

Systeme, Daten und Metadaten werden nach Möglichkeit so konzipiert, dass ein automatisierter Daten- oder Metadatenaustausch über Schnittstellen stattfinden kann.

Bild: Interoperabilitätsplattform des Bundes, Bundesamt für Statistik

Bild: Interoperabilitätsplattform des Bundes, Bundesamt für StatistikDer Bund verfolgt mit der neu geschaffenen Interoperabilitätsplattform I14Y das Ziel, in Zukunft schweizweit Metadaten über alle föderalen Ebenen austauschen zu können.

Once Only und Interoperabilität kurz erklärt

Wie funktionieren das Once-Only-Prinzip und die I14Y-Interoperabilitätsplattform? Wie hängt beides zusammen? Das 3-minütige Video «Mit der I14Y in die digitale Zukunft der Schweiz» erklärt es auf leicht verständliche Art und Weise.

Kontakt

Amt für Daten und Statistik BL

Kompetenzteam Datenmanagement

Rheinstrasse 42

4410 Liestal

daten@bl.ch

daten.bl.ch und statistik.bl.ch

Kontaktpersonen