- Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft, Natur und Ernährung

- Natur

- Arten und Lebensräume

Arten und Lebensräume

Reinacherheide (© Marion Sattler)

Reinacherheide (© Marion Sattler)Die einheimischen Arten der Schweiz und deren Lebensräume sind durch Klima- und Landnutzungsänderung sowie invasive gebietsfremde Arten zunehmend gefährdet. Die Verordnung über den Natur- und Heimatschutz (NHV) legt auf Bundesebene die Erhaltung der Biodiversität fest. Bei der Umsetzung stützt sich der Kanton Basel-Landschaft auf folgende drei Grundpfeiler:

- Erhaltung und Schutz von Lebensräumen,

- Wiederherstellung (Renaturierung, Sanierung) von beeinträchtigten oder verschwundenen Biotopen und

- Artenförderung.

Schutz und Pflege von Lebensräumen

Der breitestmögliche Schutz der Artenvielfalt erfolgt über den Schutz von Lebensräumen. Dieser erfolgt sowohl über die Unterschutzstellung und Pflege wichtiger Lebensräume als Naturschutzgebiete, als auch über die Förderung extensiv bewirtschafteter Flächen im Landwirtschaftsgebiet sowie die Aufwertung von Grünflächen im Siedlungsraum. Dabei spielt unter anderem auch die Bekämpfung invasiver, gebietsfremder Arten eine immer grössere Rolle. Zudem werden beeinträchtigte Biotope wieder aufgewertet und wo nötig saniert, um sie langfristig zu erhalten.

Kontaktperson

Aktionspläne und Monitoringprogramme

In der Artenförderung werden gezielt jene Arten gefördert, die besonders bedroht sind oder hohe Ansprüche an ihren Lebensraum haben. Für ausgewählte Arten von hoher kantonaler Handlungspriorität (z. B. Glögglifrosch, Alytes obstetricans) werden in Zusammenarbeit mit Experten Aktionspläne ausgearbeitet, um diese Arten im Kanton zu erhalten und zu fördern. Solche Massnahmen sind aber nie nur für die spezifische Art von Nutzen, sondern kommen vielen weiteren Arten zu Gute. Nebst den für den Kanton prioritären Arten erfolgt die Förderung zahlreicher weiterer Arten in kleineren, teils sehr lokalen Projekten. Dazu zählen der Grauflüglige Erdbock (Iberodorcadion fuliginator), der Gelbringfalter (Lopinga achine), der Acker-Gelbstern (Gagea vilosa), die Zebraschnecke (Zebrina detrita) oder die Wasserspitzmaus (Neomys fodiens).

Wasserspitzmaus

Die Wasserspitzmaus bewohnt Uferbereiche von Bächen, Flüssen sowie Teiche und Seen, die ein natürliches Ufer mit einer guten Pflanzendecke aufweisen. Die Gewässer führen idealerweise ganzjährig genügend klares, sauberes Wasser, damit die Wasserspitzmaus auch im Winter nach darin lebender Beute tauchen kann.

In den Uferbereichen gräbt die Wasserspitzmaus unterirdische Bauten oder übernimmt diese von anderen Kleinsäugern wie Maulwürfen oder Mäusen. Uferbereiche, die reich an Gängen, Totholz, Baumstümpfen und/oder Steinen sind, bieten ihr Unterschlüpfe, um vom Ufer aus auf Nahrungssuche zu gehen.

Die Wasserspitzmaus ernährt sich hauptsächlich von wirbellosen Tieren. Sie sucht 30 bis 80 Prozent ihrer Nahrung im Wasser. Sie erbeutet auf ihren Tauchgängen kleine Krebse, Wasserschnecken und Insektenlarven am Gewässergrund oder unter Steinen. An Land fängt sie durch zufälliges Stöbern Spinnen, Weberknechte, Tausendfüssler, Landinsekten und Schnecken.

Die Gestaltung von Gewässern ist für den Erhalt und die Förderung der Wasserspitzmaus enorm wichtig. Sie benötigt Gewässer mit natürlicher Bachsohle und unverbauten Uferbereichen. Bei einer Revitalisierung von Gewässern sollten diese Bedingungen daher möglichst wiederhergestellt werden.

Merkblatt zur Gestaltung und Pflege von Gewässern zur Förderung der Wasserspitzmaus

Kontaktpersonen

Fokus Amphibienförderung

Die Schaffung neuer Laichgewässer (Vernetzungsbiotope) und die Pflege, insbesondere der im Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung (IANB) erfassten Biotope, sind die Kernaufgaben in der Amphibienförderung.

Da alle Amphibienarten auf Bundesebene geschützt sind (Art. 20 NHV und Anhang 3 NHV), ist es verboten, sie zu fangen, zu töten oder in andere Gewässer zu versetzen. Unter anderem zu Lehr- und Forschungszwecken kann bei der Abteilung Natur und Landschaft eine Ausnahmebewilligung beantragt werden.

Kontakt

Koordinationsstellen

In Zusammenarbeit mit Fachpersonen wurden in den letzten Jahren Koordinationsstellen als Anlaufstellen bei Fragen oder zur Unterstützung bei der Projektrealisierung geschaffen. Weiter realisieren sie eigene Projekte und unterstützen den Kanton.

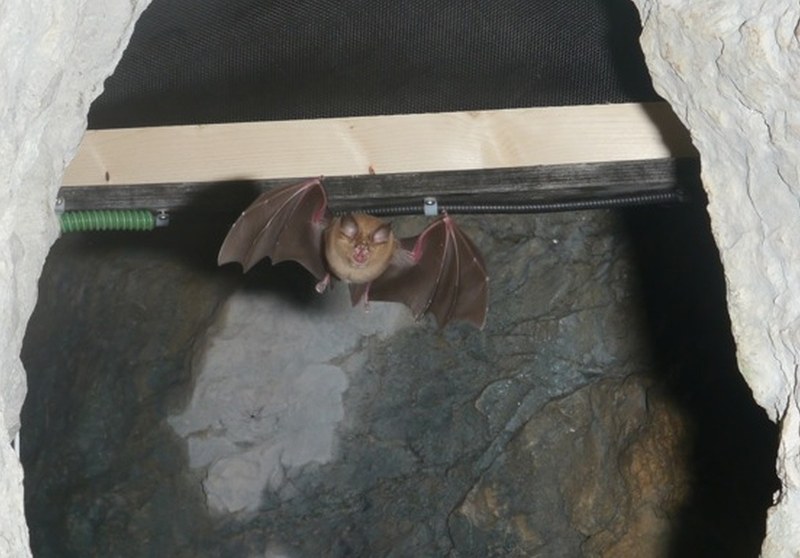

Fledermäuse

Die kantonale Fledermauskoordinationsstelle wird von Pascale Hutter geführt. Im Auftrag des Kantons führt die Fledermausbeauftragte Verhandlungen, führt Förderprojekte durch und berät die Öffentlichkeit im Umgang mit Fledermäusen.

Anfragen und weitere Informationen:

Pascale Hutter

4153 Reinach

E-Mail: hutter@hintermannweber.ch

Tel: 061 717 88 87

www.fledermaus.ch

Libellen und ihre Lebensräume

Libellen gelten als Leitarten für Gewässerbiotope und Massnahmen zu deren Schutz kommen einer Vielzahl anderer Insekten, Amphibien, Schnecken und einheimischen Pflanzen zu Gute. Die «Koordinationsstelle Libellen und ihre Lebensräume» dient als Anlaufstelle bei Fragen rund um Libellen. Sie arbeitet eng mit Behörden und Fachstellen zusammen und erarbeitet ein Konzept zur Förderung der Libellen im Kanton Baselland.

Kontakt: libellen-bl@lifescience.ch

Informationen zu Libellen in der Schweiz: www.libellenschutz.ch

Amphibien und Reptilien

Kreuzkröte

KreuzkröteDie Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz (karch) verfügt über regionale Vertreter in den Kantonen. Diese stehen Privaten und Unternehmen zur Verfügung und beraten bei jeglichen Anliegen in Bezug auf Amphibien und Reptilien.

Im Kanton Basel-Landschaft wird die Regionalvertretung von Petra Ramseier geführt.

Kontakt:

Petra Ramseier

E-Mail: petraramseier@hotmail.com

Tel 078 821 69 16

Mehr Informationen zu den regionalen karch-Vertretungen:

www.karch.ch/karch/Regionalvertretung

Kleine Säugetiere

Foto: Helen Müri

Foto: Helen MüriDie Koordinationsstelle wird von Cristina Boschi geführt. Sie initiiert und leitet Förderprojekte für kleine Säugetiere. Zu den Zielarten gehören Igel, Wasserspitzmaus, Sumpfspitzmaus, Hauspitzmaus, Feldspitzmaus, Gartenschläfer, Haselmaus, Iltis, Hermelin und Mauswiesel. Ausserdem koordiniert und sorgt sie für den Informationsaustausch bezüglich der Förderung kleiner Säugetiere.

Die Koordinationsstelle berät Behörden, Land- und Forstbewirtschafter, Naturschutzorganisationen und weitere Akteure in der Landschaft über den Schutz und die Förderung der kleinen Säugetiere im Kulturland, an den Gewässern, im Wald bzw. in der Siedlung sowie in den Wildtierkorridoren. Sie unterstützt fachlich die Öffentlichkeitsarbeit und gibt Auskunft bei deren Anfragen zur Förderung der Zielarten. Ferner beteiligt sie sich an Weiterbildungen und Exkursionsanlässen, die direkt oder indirekt die kleinen Säugetiere und deren Förderung betreffen.

Kontaktangaben für Auskünfte und Beratung:

Cristina Boschi

Sattelmätteliweg 4

5722 Gränichen

E-Mail: cristina.boschi7@gmail.com

Tel: 062 842 21 47

Biber

Die Biber sind seit einigen Jahren wieder im ganzen Kanton vertreten. Die gestalterischen Tätigkeiten dieser faszinierenden Tierart führen meist zu einer Erhöhung der Artenvielfalt und dabei auch immer wieder zu Herausforderungen.

Zuständig ist die Fachstelle Wildtiere, Jagd und Fischerei des Amts für Wald und Wild. Pro Natura Baselland betreibt die Biberkoordinationsstelle als Leistungsauftrag mit dem Kanton.

Bei Fragen zu oder Problemen mit Bibern können Sie sich an die Biberkoordinationsstelle wenden:

Biberkoordinationsstelle Baselland

c/o Pro Natura Baselland

Kasernenstrasse 24

4410 Liestal

061 921 62 62

Gebäudebrüter

Viele Tiere haben sich auf den Siedlungsraum spezialisiert. Unsere «perfekte» Bauweise und die Verdichtung verdrängen jedoch zur Zeit viele angepasste Arten aus dem bebauten Gebiet.

Um die gefährdeten Gebäudebrüter zu schützen und zu fördern, betreibt der BNV im Auftrag der Fachstelle Wildtiere, Jagd und Fischerei des Amts für Wald und Wild die Koordinationsstelle Gebäudebrüter. Aufgabe der Koordinationsstelle ist in erster Linie das Zusammentragen von Informationen und Akteuren, die Sensibilisierung von Bevölkerung, Bauherren und Planern sowie Beratungen in einzelnen Projekten.

Bei Fragen zu Schutz und Förderung von Gebäudebrütern, kontaktieren Sie bitte:

Basellandschaftlicher Naturschutzverband BNV

Christoph Seiberth, Geschäftsführer

Kasernenstrasse 24

4410 Liestal

E-Mail: bnv@bnv.ch

Tel 061 922 03 66

Botanik

Die Koordinationsstelle bestimmt konkrete Fördermassnahmen für seltene und besonders gefährdete Pflanzenarten, für welche der Kanton Basel-Landschaft eine besondere Verantwortung trägt. Weiter werden Erfolgskontrollen für die eingesetzten Massnahmen durchgeführt und der Wissenstransfer mit Info Flora sichergestellt.

Kontakt: Stefan Birrer, Hintermann & Weber AG

Mail: birrer@hintermannweber.ch

Tel. 061 717 88 82

Artenförderung

Mit dem Programm „Artenförderung“ beabsichtigt der Kanton Basel-Landschaft für diejenigen Arten, für die der Kanton Basel-Landschaft eine hohe oder sogar sehr hohe Verantwortung trägt, Massnahmen zu ergreifen, um den Erhalt der entsprechenden Arten zu sichern und sie zu fördern.

In den nächsten Jahren werden in Zusammenarbeit mit Experten Aktionspläne (Massnahmenpläne) entwickelt. In den Aktionsplänen werden zum Bespiel die nötigen Aufwertungen des Lebensraums für den Erhalt der entsprechenden Art beschrieben.

Diese Massnahmen sind aber nicht nur für die spezifischen Art von Nutzen , sondern kommen auch weiteren Arten zu Gute.

Hier finden Sie weitere Informationen, Merkblätter und Publikationen